카테고리 없음

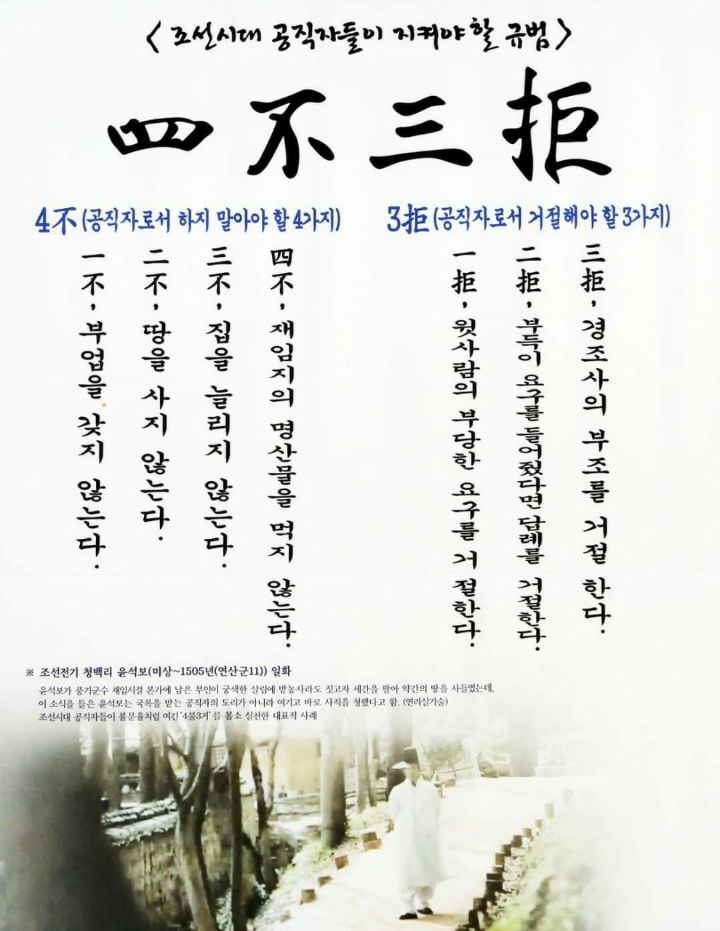

사불삼거(四不三拒)*

창산

2021. 5. 13. 19:11

사불삼거(四不三拒)  우리 傳統 官僚社會에 청렴도(淸廉度)를 가르는 기준으로 사불삼거(四不三拒)라는 불문율(不文律)을 소개(紹介)하여 드립니다. 4가지를 해서는 안 되고, 3가지는 거절(拒絶)해야 한다는 것입니다. 청렴(淸廉)을 덕목(德目)으로 삼았던 관료(官僚)들은 ‘사불삼거’(四不三拒)를 불문율(不文律)로 삼았다고 합니다. 고위(高位)공직자(公職者)가 在任 中에 절대(絶對)로 하지 말아야 할 네 가지와 꼭 거절(拒絶)하여야 할 세 가지를 압축(壓縮)한 말입니다. 1, 사불(四不) = 절대로 하지 말아야 할 네 가지(四不) 입니다. (1), 부업(副業)을 하지 않을 것. (2), 땅을 사지 않을 것. (3), 집을 늘리지 않을 것. (4), 재임지(在任地)의 명산물(名産物)을 먹지 않을 것 입니다.  2,삼거(三拒) = 꼭 거절(拒絶) 해야 할 세 가지(三拒) 입니다. (1), 윗사람의 부당(不當)한 요구(要求) 거절(拒絶). (2), 청(請)을 들어준 것에 대한 답례(答禮) 거절(拒絶). (3), 경조사(慶弔事)의 부조(扶助) 거절(拒絶) 입니다. 조선시대- 청송부사 정붕 [鄭鵬, 1467 ~ 1512]은 영의정(領議政)이 꿀과 잣을 보내달라고 부탁(付託) 하자. ‘잣나무는 높은 山 위에 있고 꿀은 民家의 벌통 속에 있다’ 고 答을 보냈다고 합니다. 우의정(右議政) 김수항(金壽恒, 1629 ~ 1689] )은 그의 아들이 죽었을 때 무명 한 필을 보낸 지방관 (地方官)을 벌(罰) 주었습니다. 풍기군수(豊基郡守) 윤석보 (?∼1505(연산군 11) 는 아내가 시집 올 때 가져온 비단옷을 팔아 채소(菜蔬)밭 한 뙈기를 산 것을 알고는 사표(辭表)를 내고 말았습니다. 대제학(大提學) 김유(金楺, 1653(효종 4)∼1719 (숙종45)는 지붕 처마 몇 치도 못 늘리게 했다고 전합니다.  이수광(李睟光, 1563~1628)의 『朝鮮의 방외지사』를 보면 청빈관(淸貧官) 김수팽(金壽彭)의 얘기가 나옵니다. 朝鮮 英祖 때 戶曹書吏를 지낸 김수팽(金壽彭)은 ‘전설(傳說)의 아전(衙前)’이라 불렸는데 청렴(淸廉)하고 강직하여 숱한 일화(逸話)를 남겼습니다. 호조판서(戶曹判書)가 바둑을 두느라고 공문서(公文書) 결재(決裁)! 를 미루자 김수팽(金壽彭)이 대청(大廳)에 올라가 판서(判書)의 바둑판을 확 쓸어버렸습니다. 그러고는 마당에 내려와 무릎을 꿇고 “죽을죄를 졌으나 결재(決裁)부터 해주시기 바랍니다.” 했습니다. 그 서슬에 판서도 그의 죄를 묻지 못했다는 얘기가 전해옵니다. 요즘 우리 사회에서 벌어지는 부패(腐敗)의 모습들을 보면서 음미해보니 왠지 씁쓸해집니다.  「연산군(燕山君) 때 풍기 군수로 임명된 윤석보 (尹碩輔)가 처자(妻子)를 고향(故鄕)에 두고 혼자 부임(赴任) 하게 되자, 고향(故鄕)의 식구(食口)들은 궁색(窮色)한 살림살이를 견디다 못해 집안의 물건을 팔아 밭 한 마지기를 샀다. 이 사실(事實)을 뒤늦게 안 윤 군수가 식구들에게 말했다. “옛말에 공직에 있으면서 자신(自身)을 위해 한 척의 땅이라도 넓혀 서는 안 된다는 말이 있는데, 이는 국녹(國祿) 이외(以外)에 것을 탐(貪)내지 말라 는 뜻이 아니겠는가. 그런데 내가 관직에 올라 국녹(國祿)을 받으면서 전에 없던 땅을 장만 했다면, 세상 사람이 나를 어떻게 생각하겠는가?” 그리고는 즉시 밭을 되 물리게 했다.  조현명(趙顯命) 정승(政丞)의 부인(婦人)이 세상(世上)을 뜨자 부의금(賻儀金)이 잔뜩 들어 왔다. 돈을 접수(接受)한 사람이 조 정승에게 말했다. “이 기회에 땅을 사시면 어떻겠습니까?” “내 큰아들과 상의(相議)해 보았소?” “예, 큰 상주(喪主)도 그랬으면 좋겠다고 말했습니다.” 이 말을 들은 조 정승이 즉시 큰아들을 불러 호통을 쳤다. “이 못난 것아! 부조금(扶助金)으로 들어온 재물(財物)로 땅을 사려고 하니, 부모(父母)의 상(喪)을 이익(利益)될 일로 알았느냐!” 그리고는 매질을 한 후, 부의금(賻儀金)으로 들어온 돈을 모두 가난한 친척(親戚)과 친구(親舊)들에게 나누어 주었다.  기건[奇虔, ? ~ 1460] 이란 분이 연안부사(延安府使)로 있을 때였다. 연안(延安)에는 붕어가 유명(有名)해서 원하는 사람이 많은지라, 기건(奇虔)은 재임(在任) 6년 동안 붕어를 입에 대지도 않았고, 제주목사(濟州牧使)로 3년 동안 있을 때에는 전복을 입에 대지도 않았다. 고 했다. 딱할 정도(程度)로 고지식한 분들의 이야기 같지만, 우리는 이 분들을 ‘바보’라고 부르는 사람도 있을 것이다. 그런 사람들은 오늘날 시류(時流)의 흐름을 잘 타는 몇몇의 사람들일 것이고, 그러나 그렇지 못한 많은 사람들은 오히려 세월(歲月) 을 이어가며 깊은 존경(尊敬)과 흠모(欽慕)를 보낼 뿐이다.  이는 ‘사불삼거(四不三拒)’라는 어려운 불문율(不文律)을 철저(徹底)히 지켜 공직자(公職者)로서의 모범(模範)을 보였기 때문이다. .지금의 우리 공직자들도 명심해 둘 내용이 아닐 수 없다. 당대 에는 이런 내용들을 실천하느라 힘들겠지만, 이 아니 청사(靑史)에 빛날 사람들이 아닌가. 그래서 후대(後代)에까지 변함없는 존경(尊敬)과 흠모(欽慕)의 대상 (對象)이 되어 후손(後孫)들에게도 자랑거리가 되어 후손(後孫)이란 긍지(矜持)를 느끼게 하는 것이다. 그리고 지금의 공직자(公職者) 들을 떠올려 보면 공직(公職)을 맏기 위해 청문회(聽聞會)에 나왔던 사람들을 이런 우리의 선조(先祖)들이 저승 에서 보고 어떻게 생각 했을까? [출처] [韓國의 遺産] - 모셔온 글 - 편집 : 창산  |